Kategorie: Afrika

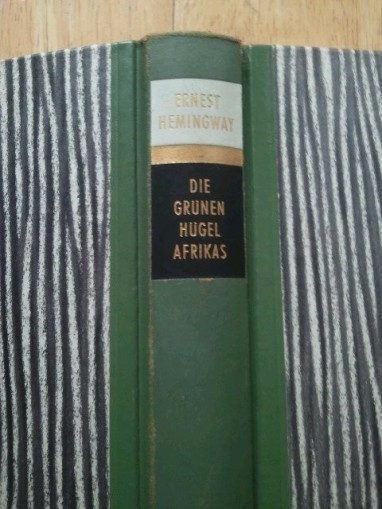

#21 – Ernest Hemingway: „Die grünen Hügel Afrikas“

Provenienz: Wenn ich das wüsste, würde ich es zurückgeben.

Ungelesen seit: Die Ausgabe ist von 1962, das beschreibt den gefühlten Zeitraum recht gut.

Ich glaubte, Hemingway zu mögen. In „Paris – Ein Fest fürs Leben“ hat mir gefallen, wie er mit seiner ersten Frau in einer Bruchbude haust und sein letztes Geld in die Leihbücherei trägt. Ich wusste, dass er begeistert fischte und jagte, und fand das okay. Was mir nicht klar war: Dieses Jagen schließt Großwildjagd auf Nashörner, Leoparden und Löwen mit ein. Davon handelt „Die grünen Hügel Afrikas“, und es ist explizit als Tatsachenbericht deklariert. In der Vorbemerkung erklärt Hemingway, er habe versucht, „ein wirklich wahres Buch zu schreiben, um festzustellen, ob die Eigenart eines Landes und die Eindrücke eines vierwöchigen Jagdunternehmens bei wahrheitsgetreuer Darstellung neben einem Werk der Phantasie bestehen können“.

Ich glaubte, Hemingway zu mögen. In „Paris – Ein Fest fürs Leben“ hat mir gefallen, wie er mit seiner ersten Frau in einer Bruchbude haust und sein letztes Geld in die Leihbücherei trägt. Ich wusste, dass er begeistert fischte und jagte, und fand das okay. Was mir nicht klar war: Dieses Jagen schließt Großwildjagd auf Nashörner, Leoparden und Löwen mit ein. Davon handelt „Die grünen Hügel Afrikas“, und es ist explizit als Tatsachenbericht deklariert. In der Vorbemerkung erklärt Hemingway, er habe versucht, „ein wirklich wahres Buch zu schreiben, um festzustellen, ob die Eigenart eines Landes und die Eindrücke eines vierwöchigen Jagdunternehmens bei wahrheitsgetreuer Darstellung neben einem Werk der Phantasie bestehen können“.

Das gleich vorab: Können sie nicht. Hemingway ist mit seiner zweiten Ehefrau und einem Freund aus Amerika unterwegs, und im Grunde will er die ganze Zeit unbedingt einen Kudu schießen. Die haben nämlich prächtige Hörner, und nichts ist ihm wichtiger als die Trophäen. Allerdings kommt kein Kudu vor seine Flinte, und er wird immer übellauniger, weil ihm die Zeit bis zur Rückreise ausgeht. Eine Anspannung, die ich beim besten Willen nicht mitgehen konnte: Mir wäre es recht gewesen, hätte er ohne Kudu-Hörner zurückfliegen müssen.

Weil man die Zeit des Wartens ja mit irgendwas füllen muss, schießt Hemingway eben ein Nashorn und ein paar Perlhühner und Krickenten und erzählt nebenbei, wie sie die bereits erlegten Tiere gejagt haben. Die Protzerei über seine großartigen Fähigkeiten als Schütze und Fährtensucher ist so offensichtlich, dass er sich sogar selbst darüber lustig macht. Ach ja, und dann erfreut er sich noch an einer Hyäne, „die, wenn sie beim Laufen zu weit hinten getroffen war, wie verrückt herumkreiselte, nach sich selbst schnappte und an sich zerrte, bis sie sich die eigenen Eingeweide herausriß und dann dastand und sie ruckweise herauszog und sie mit Genuß auffraß“.

Sympathisch, nicht? Aber es wird noch besser. Denn alles, was Hemingway schießt, erwischt sein mitreisender Kumpel in größeren und schöneren Exemplaren, und der Schriftsteller ist dauernd von entsetzlichem Neid und Konkurrenzdenken gepackt. Infolgedessen kann der andere sich nicht freuen, und Hemingway selbst freut sich erst recht nicht mehr über seine nun klein wirkenden Kadaver. Überhaupt schreibt er, nach dem Töten sei er innerlich wie betäubt. Na, so was. Vielleicht wäre es eine Alternative, es dann einfach zu lassen.

Da von der „Eigenart eines Landes“ die Rede war: Es handelt sich um Ostafrika, das jetzige Tansania. Die Menschen dort interessieren Hemingway jedoch nicht. Einen vorbeikommenden Massai behandelt er respektlos, die Träger sind sowieso alle dumm, und als an der Salzlecke, wo die Kudus sein sollten, Spuren eines Menschen sind, schreibt er: „Irgendein Wilder hatte auf unsere Kudus geschossen und sie vom Salz verscheucht, und jetzt wurde die Lecke unbrauchbar.“ Unsere Kudus! Und „irgendein Wilder“, der mit Pfeil und Bogen versucht, seine Familie zu ernähren, während die Touristen mit Großkalibergewehren durch die Gegend ballern und dabei nun wirklich alle Tiere weit und breit verschrecken. Das ist auf so vielen Ebenen unverschämt, dass ich sie gar nicht alle aufzählen mag.

Natürlich ist mir klar, dass Hemingway ein Kind seiner Zeit und seines (reichen, amerikanischen) Milieus war. Aber selbst wenn ich das abziehe, hält sich das kalte Kotzen, das meinen Hals hinaufkriecht.

Was jetzt? Das Buch kommt weg. Es hat keinen Platz bei mir.

Ernest Hemingway: „Die grünen Hügel Afrikas“. Aus dem Amerikanischen von Annemarie Horschitz-Horst. Bertelsmann Lesering, Gütersloh 1962. 316 Seiten, gebunden, vergriffen.