Kategorie: Kurzgeschichten

#37 – Karen Russell: „Vampire im Zitronenhain“

Provenienz: zum letzten Geburtstag geschenkt bekommen. Glaube ich.

Ungelesen seit: zehn Monaten

Manchmal muss man eben gleich mit der Tür ins Haus fallen. Also: Dies ist die beste Zusammenstellung von Erzählungen, die ich jemals gelesen habe. Karen Russell ist Jahrgang 1981 und gilt zu Recht als eine der besten Nachwuchsautorinnen der Vereinigten Staaten. Auf der Rückseite des Buches schaut sie etwas zaghaft aus der Wäsche, aber das täuscht. In ihrem Kopf geht nämlich ganz schön die Post ab.

Manchmal muss man eben gleich mit der Tür ins Haus fallen. Also: Dies ist die beste Zusammenstellung von Erzählungen, die ich jemals gelesen habe. Karen Russell ist Jahrgang 1981 und gilt zu Recht als eine der besten Nachwuchsautorinnen der Vereinigten Staaten. Auf der Rückseite des Buches schaut sie etwas zaghaft aus der Wäsche, aber das täuscht. In ihrem Kopf geht nämlich ganz schön die Post ab.

„Vampire im Zitronenhain“ hebt sich von anderen Erzählungsbänden unter anderem durch die aberwitzige Vielfalt von Welten ab, die Russell ersonnen hat. Wir kennen es ja alle, dass in einem Buch jede Kurzgeschichte klingt, als widerfahre sie dem Nachbarn des Protagonisten der vorhergehenden Seiten. Das kann seinen Charme haben. Aber wenn ich es mir aussuchen kann, bevorzuge ich den wilden Ritt durch Karen Russells erstaunliche Erfindungsgabe.

Der Titel zum Beispiel. Der mag metaphorisch klingen, aber es geht in der ersten Erzählung tatsächlich genau darum: einen Vampir, der in einem Zitronenhain lebt. Weil er kein Blut mehr trinkt, sondern Zitronensaft. Erst spät hat er gelernt, dass er kein Blut braucht, dass Knoblauch ganz lecker und Sonnenlicht kein Problem ist. Seine Gefährtin hingegen macht durchaus Probleme. Man ist sich nicht mehr in allem so einig wie noch vor einigen hundert Jahren.

Die nächste Geschichte ist eine recht konventionelle Teenager-Story, dann folgt ein Ausflug ins Grusel-Genre, dann eine bitterböse Satire über ehemalige amerikanische Präsidenten, die nach ihrem Tod als Pferde in einem Stall wieder zu sich kommen. Anschließend ein Ausflug zu den jährlichen Nahrungskettenspielen in der Antarktis, Team Wale gegen Team Krill. Genau so geht es weiter, eine ungewöhnliche Idee reiht sich an die andere. Völlig ausgeflippt? Aber ja doch. Großartig!

Von ihrer unerschöpflichen Phantasie mal abgesehen, hat Karen Russell auch ein besonderes Talent für erste Sätze. Was für ein Glück, dass sie keinen Roman geschrieben hat – sonst gäbe es nur einen davon! So aber beginnen die Erzählungen wie folgt:

Im Oktober ernten die Männer und Frauen von Sorrent den primofiore oder die „Frucht der ersten Blüte“, die besonders saftigen Zitronen; im März reifen dann die hellgelben bianchetti und im Juni die grünen verdelli.

Oder auch:

Man mag sich fragen, wozu es Regeln für die Fanveranstaltungen geben soll, wenn die Nahrungskettenspiele selbst eine gesetzlose Metzelei sind.

Mein Lieblingseinstieg lautet:

Etliche von uns behaupten, Tochter eines Samurai zu sein, aber nachprüfen lässt sich das natürlich nicht mehr.

Ich mag besonders den alltäglichen Tonfall, mit dem Russell die irrsinnigsten Dinge beschreibt. Das hat mich an Douglas Adams erinnert. Vielleicht auch, weil sich so ein feinsinniger Humor durch die Geschichten zieht. Ich bin jedenfalls schwer begeistert und will mehr: Von Karen Russell sind bereits zuvor zwei Bücher auf Deutsch erschienen. Hurra!

Was jetzt? Das kommt auf eines der Regalbretter mit den meistgeliebten Büchern.

Karen Russell: „Vampire im Zitronenhain“. Erzählungen. Aus dem Amerikanischen von Malte Krutzsch. Kein & Aber, Zürich/Berlin 2013. 319 Seiten, gebunden, 19.90 Euro

#36 – Elke Heidenreich und Bernd Schroeder: „Rudernde Hunde“

Provenienz: aus der großen Schenkung zu meinem Dreißigsten

Ungelesen seit: fast drei Jahren. Äh, ich meinte: kurz. Ganz kurz. Mein Dreißigster war eigentlich erst gestern.

Wir haben es hier mal wieder mit Kurzgeschichten zu tun. Wobei, eigentlich trifft es „kurze Geschichten“ besser. Manche sind nur Miniaturen, manche entwickeln eine richtige Handlung, manche sind erdacht, manche tatsächlich so passiert. Und genau an diesem letzten Punkt krankt das Buch leider.

Wir haben es hier mal wieder mit Kurzgeschichten zu tun. Wobei, eigentlich trifft es „kurze Geschichten“ besser. Manche sind nur Miniaturen, manche entwickeln eine richtige Handlung, manche sind erdacht, manche tatsächlich so passiert. Und genau an diesem letzten Punkt krankt das Buch leider.

Heidenreich und Schroeder haben nämlich nicht markiert, welche Geschichten echt sind. Man kann es sich teilweise denken, weil immer mal wieder ein Text so dramatisch abfällt. Zum Beispiel „Trachtenmode“, der erzählt, wie ein paar deutsche Dokumentarfilmer ein Känguru anfahren und einer ihm zum Spaß seine Jacke anzieht und es so fotografiert. Plötzlich schreckt das Känguru auf und rennt davon. Natürlich befinden sich in der Jacke das ganze Geld und die Flugtickets. Ende der Geschichte. Zugegeben: Das wäre eine super Anekdote in einer Kneipe – wenn sie denn wirklich echt ist, was ich nur vermuten kann. Aber so steht sie seltsam da im Vergleich zu den anderen Texten.

Lustigerweise beschreibt das Buch sein eigenes Dilemma. Es geht da um einen Großvater, der immer alles Mögliche erfindet und so erzählt, als sei es wirklich passiert. „Ich begriff durch den Großvater, dass es überhaupt nicht darauf ankommt, ob Geschichten wahr sind. Gut erfunden müssen sie sein.“ Voilà!

Daneben gibt es übrigens wirklich reizende Geschichten. Etwas zu viele sprechende Tiere kamen für meinen Geschmack vor, aber was soll’s. Wenn der alte Hund von Rudolf Nurejew nach dessen Tod plötzlich anfängt, Ballettposen einzuüben, wenn ein Paar sich über die Renovierung des Hauses entzweit, wenn eine Frau sich ihres Verehrers durch plötzliches Abtauchen entledigt – das ist alles sehr hübsch und leichtfüßig. Es verleiht der Kategorie „Leichtes“ in diesem Blog jedenfalls eine völlig neue Dimension.

Was jetzt? Das bleibt. Sicher werde ich gerne mal wieder darin lesen.

Elke Heidenreich und Bernd Schroeder: „Rudernde Hunde“. Geschichten. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt, September 2006. 252 Seiten, gebunden, 8 Euro.

#30 – W. Somerset Maugham: „Winter-Kreuzfahrt“

Provenienz: nicht mehr nachvollziehbar

Ungelesen seit: sechs oder sieben Jahren, schätze ich

Dieses Buch wollte ich mir eigentlich schon das ganze Jahr vornehmen. Dachte aber, Winter-Kreuzfahrt, das hebst du dir für den Winter auf, da passt das besser. Das ist gleich auf mehreren Ebenen völliger Unsinn, schließlich kann man auch im Sommer im Winter spielende Bücher lesen. Aber vor allem stellte sich heraus, dass viele Kurzgeschichten in der Gegend um Thailand, Birma, Singapur und Indien spielen. Der Winter im Buch ist also nicht ganz das, was ich mir darunter vorgestellt hatte.

Dieses Buch wollte ich mir eigentlich schon das ganze Jahr vornehmen. Dachte aber, Winter-Kreuzfahrt, das hebst du dir für den Winter auf, da passt das besser. Das ist gleich auf mehreren Ebenen völliger Unsinn, schließlich kann man auch im Sommer im Winter spielende Bücher lesen. Aber vor allem stellte sich heraus, dass viele Kurzgeschichten in der Gegend um Thailand, Birma, Singapur und Indien spielen. Der Winter im Buch ist also nicht ganz das, was ich mir darunter vorgestellt hatte.

Von W. Somerset Maugham hatte ich noch nie etwas gelesen. Er selbst fand sich so mittelbegabt, Kritiker lobten vor allem seine Kurzgeschichten. Offenbar habe ich da also gleich die richtige Lektüre erwischt. Die meisten Figuren stammen aus demselben Milieu, sind also mehr oder minder wohlhabende Briten, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nach Italien oder in die Kolonialgebiete reisen. Da sind ein paar ulkige Gestalten dabei, und Maugham zeichnet sie so messerscharf, dass man sie zu kennen glaubt. Manchmal wohlwollend, aber manchmal auch beißend satirisch.

Es gibt beeindruckende Einblicke in das Leben auf einer Gefängnisinsel, die unglückliche Vergangenheit einer Frau, die dem Erzähler zufällig nach Jahren wieder begegnet, und das Schicksal eines Aussteigers, dem das Geld ausgeht. Am besten gefiel mir die Titelgeschichte. Darin begibt sich Miss Reid, die einen Teeladen betreibt, für die Ferien auf einen Dampfer. Von Plymouth geht es bis zu den Westindischen Inseln und wieder retour. Miss Reid stört sich nicht am mangelnden Luxus, mag Bücher und unterhält sich gern: „Sie verstand die Leute auszufragen, und jedes Mal, wenn ein Thema erschöpft schien, hatte sie eine Bemerkung bereit, um es wieder zu beleben, oder ein neues Thema lag ihr schon auf der Zungenspitze, um die Konversation wieder in Gang zu bringen.“

Solcherlei erzählt Maugham ganz charmant über Miss Reid, und erst nach einigen Seiten kam mir der Gedanke: Moment mal, sie klingt echt nervtötend. Prompt dreht die Geschichte und wird so weitererzählt, wie der Kapitän und die Mannschaft ihre Passagierin sehen. Sie treibt alle in den Wahnsinn mit ihrem Geschwätz, und auch wenn die Höflichkeit gebietet, dass sie am Kapitänstisch sitzt, muss der Kapitän seinem Ärger hierüber hin und wieder Luft machen. Dazu singt er Wagner-Arien mit eigenem Text: „Oh, welche Pest ist dieses Weib, ich bringe es um, wenn das so bleibt!“ – auf die Melodie des Liedes vom Abendstern aus Tannhäuser.

Schließlich naht Weihnachten, und die Mannschaft befürchtet, Miss Reid werde allen das Fest verderben. Der Doktor empfiehlt, sie brauche nur einmal einen Liebhaber. Alle drücken sich, bis schließlich die Wahl auf den Funker fällt. Der stellt sich allerdings recht dämlich an.

Wenn wir mal von der wenig erfreulichen, aber damals wohl nicht unüblichen Haltung „Die Frau ist hysterisch und muss nur mal wieder gebumst werden“ absehen, ist diese Geschichte wirklich ein großes Vergnügen. Aber auch alle anderen lohnen die (ohnehin kurze) Aufmerksamkeitsspanne, die man ihnen widmet. Diese ganze koloniale Welt des edlen Reisens hat wirklich Stil, und ähnlich wie in Judith Hermanns „Sommerhaus, später“ mochte ich, dass sich eigentlich alle, obwohl theoretisch durchaus berufstätig, dem süßen Nichtstun hingeben. Es entspannt mich offenbar, anderen beim Entspannen zuzusehen. Man wird ja bescheiden.

Was jetzt? Ich würde es gern behalten, rechne aber damit, dass sich ein Familienmitglied als Besitzer meldet.

W. Somerset Maugham: „Winter-Kreuzfahrt“. Erzählungen. Diogenes Verlag, Zürich 1972. 167 Seiten, Taschenbuch, 14.90 DM (damals, hach.)

#20 – Wilhelm Genazino: „Tarzan am Main“

Provenienz: kurz nach Erscheinen selbst gekauft

Ungelesen seit: einem Jahr

Da ich seit anderthalb Jahren von München nach Frankfurt pendele, erschien mir dieses Buch als gute Möglichkeit, meine neue Zweitheimat kennenzulernen. Genazino ist nämlich einer meiner liebsten Autoren. Sowohl in „Mittelmäßiges Heimweh“ als auch in „Das Glück in glücksfernen Zeiten“ habe ich mich an seinen herrlich melancholischen Helden geweidet. Der Mann, der im Straßencafé sein Bier hebt und entsetzlich leidet, weil – böse Welt! – der Untersetzer feucht am Glas kleben bleibt, wohnt irgendwie auch in mir. Und in meinem Beuteschema, weshalb ich eine hübsche Ansammlung an vergleichbar marottenreichen Verflossenen vorweisen kann.

Da ich seit anderthalb Jahren von München nach Frankfurt pendele, erschien mir dieses Buch als gute Möglichkeit, meine neue Zweitheimat kennenzulernen. Genazino ist nämlich einer meiner liebsten Autoren. Sowohl in „Mittelmäßiges Heimweh“ als auch in „Das Glück in glücksfernen Zeiten“ habe ich mich an seinen herrlich melancholischen Helden geweidet. Der Mann, der im Straßencafé sein Bier hebt und entsetzlich leidet, weil – böse Welt! – der Untersetzer feucht am Glas kleben bleibt, wohnt irgendwie auch in mir. Und in meinem Beuteschema, weshalb ich eine hübsche Ansammlung an vergleichbar marottenreichen Verflossenen vorweisen kann.

Wilhelm Genazino erzählt in „Tarzan am Main“ unter anderem von seinen Spaziergängen durch die Stadt. Das Spazierengehen gehört zu seinen liebsten Beschäftigungen, wie der begleitenden Berichterstattung zu entnehmen war. Er geht dann auch gern mal in ein Knopfgeschäft und lässt sich zu Knöpfen beraten, ganz ohne einen Knopf zu benötigen. (Womöglich wäre Genazino selbst die Krönung meines Beuteschemas? Aber ach, der Altersunterschied.)

Tatsächlich kommen in diesen kurzen Erzählungen ein paar Straßen vor, die ich mir bei nächster Gelegenheit unbedingt mal anschauen will. Auch seine Beobachtungen über die Zeil, die wirklich erschreckend hässlich ist, haben mich blendend unterhalten. Was ist das eigentlich für eine städtebauliche Idee, die beiden Stellen, an denen die meisten Touristen aufkreuzen, also Hauptbahnhof und Einkaufsstraße, maximal verwahrlosen und hässlich bebauen zu lassen? Man könnte fast meinen, die Frankfurter wollten sämtliche Touristen tagsüber abschrecken, um die Stadt abends wieder für sich allein zu haben.

Aber Genazino erzählt auch gerne von sich selbst. Von seiner Vergangenheit als Redakteur bei der Zeitschrift „pardon“. Von einer längst vergangenen Jugendliebe, die er plötzlich auf dem Markt trifft und nach einigem Nachdenken doch nicht anspricht. Das Beobachten scheint überhaupt sein Hauptmodus zu sein – ideal für einen Schriftsteller. Und ideal für den Leser, denn selbst die trivialsten Geschichten sind fein beobachtet und sprachlich brillant erzählt. Es ist eigentlich völlig egal, worüber Genazino schreibt. Hauptsache, er schreibt! Hier zum Beispiel, über eine Gruppe Feierabendprediger auf der Straße:

„Die Hauptstütze der Gruppe ist eine Frau, die damals, vor dreißig Jahren, ein junges Mädchen war und schon damals das Menschengeschick zum Guten hin wenden wollte. Damals trug sie das Haar offen und sang mit schafsähnlicher Treue von einem besseren Leben. Heute ist die Frau zwischen 60 und 70 Jahre alt, ihr Haar ist grau und am Hinterkopf zu einer runden Glaubenszwiebel zusammengebunden.“

Ist das nicht großartig? Glaubenszwiebel! Und sofort ist klar, wie das aussieht. Hach.

Was jetzt? Das kommt neben meine bisherigen Genazino-Bücher – und neben alle, die ich von ihm noch kaufen und begeistert lesen werde.

Wilhelm Genazino: „Tarzan am Main – Spaziergänge in der Mitte Deutschlands“. Carl Hanser Verlag, München 2013. 139 Seiten, gebunden, 16.90 Euro.

#15 – Guy de Maupassant: „Das Haus Tellier“

Provenienz: Ehrlich, ich hab keine Ahnung, wie das in mein Regal gelangt ist. Allerdings steht schon wieder der Name meiner Mutter vorne drin. Hm.

Ungelesen seit: Da würde ich nonchalant auf zehn bis fünfzehn Jahre tippen.

Das Buch steht schon so lange unauffällig bei mir rum und duckt sich immer wieder unter meinen Blicken weg. Diesmal habe ich es endlich in die Hand genommen, weil einer der Blogger meines Vertrauens von Guy de Maupassant geschwärmt hat. Außerdem: Französische Halbwelt, 19. Jahrhundert – irgendwie geht das doch immer. Und dann hat der Autor auch noch einen ähnlich fantastischen Vornamen wie Laclos, nämlich Henri-René-Albert-Guy. Das wäre doch mal eine schöne Anregung für diese Muttis, die in Onlineforen nach ungewöhnlichen Babynamen suchen und dann so etwas wie Gedanion erwägen. Aber ich schweife ab.

Das Buch steht schon so lange unauffällig bei mir rum und duckt sich immer wieder unter meinen Blicken weg. Diesmal habe ich es endlich in die Hand genommen, weil einer der Blogger meines Vertrauens von Guy de Maupassant geschwärmt hat. Außerdem: Französische Halbwelt, 19. Jahrhundert – irgendwie geht das doch immer. Und dann hat der Autor auch noch einen ähnlich fantastischen Vornamen wie Laclos, nämlich Henri-René-Albert-Guy. Das wäre doch mal eine schöne Anregung für diese Muttis, die in Onlineforen nach ungewöhnlichen Babynamen suchen und dann so etwas wie Gedanion erwägen. Aber ich schweife ab.

Maupassant stammte aus einer alten Adelsfamilie, fühlte sich aber thematisch zum einfachen Volk hingezogen. Die titelgebende und zugleich berühmteste Erzählung handelt von einem Etablissement, in dem unten die Matrosen und oben die Honoratioren der Stadt bedient werden. Bei schönem Wetter machen alle Damen gemeinsam einen Ausflug ins Grüne. Sie sind im Ort nicht übermäßig angesehen, aber das ändert sich, als sie aufs Land fahren, um der Kommunion des Neffen der Wirtin beizuwohnen. Dort sind sie die schicken Städterinnen. Ein ganz reizvoller Gegensatz.

Auch die etwas feinere Gesellschaft kommt in dieser Sammlung vor – aber stets hat vor allem das Weibsvolk Dreck am Stecken. Es wirkt beim Lesen nicht einseitig oder gar redundant, aber Maupassant exerziert alle möglichen Situationen durch, wie eine Frau zur Betrügerin werden könnte: um ihrem Mann den ersehnten Orden zu verschaffen, um trotz vier unehelicher Kinder geheiratet zu werden, oder um an Geld zu kommen und dabei denselben Liebhaber wie eh und je zu behalten. Ja, so sind wir, wir zügelloses, schamloses Geschlecht! (Zur akustischen Untermalung geht’s hier.)

Das ist alles ganz zauberhaft, immer mal wieder amüsant und auch zu Herzen gehend. Was mir schrecklich fehlte, war die sprachliche Strahlkraft. Es mag an der Übersetzung gelegen haben – oder daran, dass Maupassant seinen Ausflug in niedere Gefilde mit einer relativ neutralen Sprache ausgleichen wollte. Meinetwegen hätte es jedenfalls deutlich operettenhafter ausfallen können. Aber das geht mir ja eigentlich mit dem ganzen Leben so.

Was jetzt? Es wandert zurück ins mütterliche Regal.

Guy de Maupassant: „Das Haus Tellier“. Erzählungen. Aus dem Französischen von Helmut Bartuschek und Karl Friese. Insel Taschenbuch, Frankfurt am Main 1977. Taschenbuch, 328 Seiten, vergriffen.

#9 – Katherine Mansfield: „Glück“

Provenienz: Der Widmung ist zu entnehmen, dass meine Mutter dieses Buch zum 27. Geburtstag von ihren Eltern geschenkt bekam. Irgendwann danach wanderte es in mein Bücherregal. Wahrscheinlich mit einer Leseempfehlung, der ich nun endlich nachkomme.

Ungelesen seit: Puh, es ist schon zu lange bei mir, um das feststellen zu können. Sagen wir mal – acht Jahre?

Katherine Mansfield hatte ein beklagenswert kurzes, aber recht bewegtes Leben. Sie stammte aus Neuseeland, kam 1908 nach London und nahm dort alles mit, was sie kriegen konnte: Männergeschichten, Frauengeschichten, Tuberkulose. (Habe ich gerade Beziehungen mit Tuberkulose verglichen? Nun ja, ihr werdet mir beipflichten müssen.) Bei all den Aufregungen kam sie nicht dazu, ein umfangreiches Werk zu schaffen. Ihre berühmteste Erzählung heißt „Glück“ und gibt dieser Sammlung ihren Namen.

Katherine Mansfield hatte ein beklagenswert kurzes, aber recht bewegtes Leben. Sie stammte aus Neuseeland, kam 1908 nach London und nahm dort alles mit, was sie kriegen konnte: Männergeschichten, Frauengeschichten, Tuberkulose. (Habe ich gerade Beziehungen mit Tuberkulose verglichen? Nun ja, ihr werdet mir beipflichten müssen.) Bei all den Aufregungen kam sie nicht dazu, ein umfangreiches Werk zu schaffen. Ihre berühmteste Erzählung heißt „Glück“ und gibt dieser Sammlung ihren Namen.

Darin geht es um eine junge Frau namens Bertha, die mit ihrem Baby und ihrem Mann und dem Haus auf dem Land einfach vollkommen glücklich ist. Zu einer Abendgesellschaft lädt sie ihren girl crush ein, Miss Fulton, die von Berthas Mann gründlich verachtet wird. An diesem Abend passiert etwas Eigenartiges: Berthas Libido erwacht – erstmals. Bisher hat sie sich für frigide gehalten. Während man sich noch fragt, ob diese plötzliche Lust auf ihren Ehemann von ihrer Schwärmerei für Miss Fulton herrührt, stellt Bertha fest, dass die beiden ein Geheimnis teilen. Und schon zerbricht das ganze schöne Glück.

Mansfield hat einen interessanten Blick auf ihre Figuren. Einerseits ist das bitterböse Gesellschaftssatire, die an Dorothy Parker erinnert. Andererseits gibt es immer wieder Figuren, die sie ganz ernst meint und nimmt. Vor allem Kinder, wie in der Geschichte „Sonne und Mond“: Zwei Geschwister erfreuen sich an den spannenden Vorbereitungen für eine große Party der Eltern und kommen mitten in der Nacht hinunter, als alles vorbei ist. Die prächtig geschmückte Tafel ist jetzt aber ein einziges Chaos. Die Eisbombe, ein Bild des Jammers. Sofort fängt eins der Kinder an, völlig entsetzt loszubrüllen.

Mehr als solche kleinen Szenen sind es oft gar nicht, die Mansfield beschreibt. Aber sie macht das mit einer so zarten Sprache und feinen Betrachtungsweise. Stellt euch ein Aquarell vor, das ein schlichtes Stillleben zeigt – und zwar meisterhaft gemalt. Darin liegt die Anziehungskraft von Mansfields Geschichten.

Was jetzt? Meine Mutter bekommt es zurück. Bestimmt hat sie es schon vermisst.

Katherine Mansfield: „Glück“. Erzählungen. Fischer Verlag, Frankfurt 1982. Taschenbuch, 217 Seiten, vergriffen.

#8 – Judith Hermann: „Sommerhaus, später“

Provenienz: aus der großen Kollegen-Schenkung

Ungelesen seit: einundzwanzig Monaten

Warum habe ich eigentlich noch nie etwas von Judith Hermann gelesen? Asche auf mein Haupt. Die Verfilmung einiger Geschichten aus „Nichts als Gespenster“ habe ich gesehen, 2007, und ich weiß nur noch, dass sie mir gefallen hat – mehr nicht. Was für eine gnädige Verkürzung. Das sollte einem mit Menschen öfter so gehen.

Warum habe ich eigentlich noch nie etwas von Judith Hermann gelesen? Asche auf mein Haupt. Die Verfilmung einiger Geschichten aus „Nichts als Gespenster“ habe ich gesehen, 2007, und ich weiß nur noch, dass sie mir gefallen hat – mehr nicht. Was für eine gnädige Verkürzung. Das sollte einem mit Menschen öfter so gehen.

Dann war ich noch 2009 bei einer Lesung aus „Alice“ im Münchner Literaturhaus. War toll. Ich hätte also schon viel früher dieses Buch in die Hand nehmen sollen. Womöglich hat mich das Cover abgeschreckt. Die Fischer-Taschenbibliothek ist haptisch und auch optisch sonst ein solches Vergnügen, aber dieses Motiv wurde von der Erstausgabe übernommen und funktioniert als Ausschnitt einfach nicht. Das Buch hat was Besseres verdient!

In Judith Hermanns Kurzgeschichten verändert sich niemandes Leben. Sie bilden Episoden ab, die die Figuren möglicherweise prägen, möglicherweise aber auch nur unwichtige Erinnerungen hinterlassen. In dem Punkt haben sie mit denen von Clemens Meyer wirklich gar nichts gemein. Erfreulicherweise fehlt ihnen dadurch auch jene etwas gewollte Wucht. Ähnlich wie bei Meyer ist nur die Homogenität der Figuren: Alle sind Künstler oder sonstwie Kreative; man arbeitet grundsätzlich schon, nur jetzt gerade nicht. Herrliche Zustände. Dieser Umstand liefert nebenbei tatsächlich ein kleines Sommerferien-Gefühl mit.

Die Autorin ist kurz angebunden, ohne lakonisch zu werden. Das würde ihre Figuren abwerten, und davon ist sie weit entfernt. Ihre Geschichten sind wie ein perfekter Kopfsprung: Man gleitet sanft ins Wasser, schnell hindurch, und kann am anderen Ende des Beckens unbeschadet wieder rausklettern. Aber sie bieten durchaus Gelegenheit, noch ein bisschen darin zu baden.

Das mag trivial klingen, und tatsächlich musste ich eine Weile darüber nachdenken, warum trotzdem jede einzelne Geschichte lesenswert ist: Es sind die komplexen Beziehungen der Figuren. Die junge Frau, die von der Depression ihres Liebhabers fasziniert ist. Der Mann, der die Tochter seines alten Freundes nicht rauswerfen will. Der Adabei, der mit dem Kauf eines Sommerhauses seine Clique zu beeindrucken versucht. Die Frau, die sich in einem sorglosen Urlaub in einen kiffenden Familienvater verliebt. Nichts davon ist weltbewegend, aber alles interessant. Eine solche Leichtigkeit mit Tiefgang zu verbinden, zeichnet Judith Hermann aus.

Was jetzt? Kommt auf den Ehrenplatz neben Alice Munro. (Die muss ich auch bald zu Ende lesen.)

Judith Hermann: „Sommerhaus, später“. Erzählungen. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt 2007. 207 Seiten, gebunden, 9 Euro.

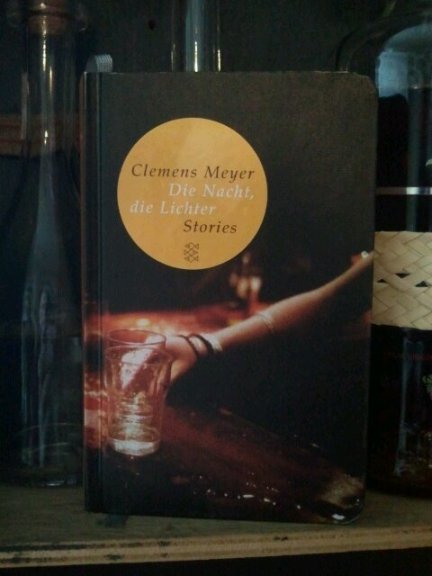

#5 – Clemens Meyer: „Die Nacht, die Lichter“

Provenienz: Geschenk von Kollegen, zusammen mit einem großen Schwung anderer Bücher

Ungelesen seit: anderthalb Jahren

Clemens Meyer ist der Autor von „Im Stein“, der im Vorfeld des letzten Deutschen Buchpreises so offenkundig siegessicher war. Die Jury gab dann allerdings Terézia Moras „Das Ungeheuer“ den Vorzug, und Meyer wurde mir einerseits sehr sympathisch, weil er seine Enttäuschung so deutlich zeigte: kein verkniffenes Lächeln, kein Überspielen. Andererseits war auch viel echte Empörung dabei. So sehr von dem eigenen Werk eingenommen zu sein, dass man andere nicht gelten lassen kann – das war mir dann doch eher unsympathisch. Eine insgesamt neutrale Gefühlslage also, mit der ich seinen Kurzgeschichtenband in die Hand nahm.

Clemens Meyer ist der Autor von „Im Stein“, der im Vorfeld des letzten Deutschen Buchpreises so offenkundig siegessicher war. Die Jury gab dann allerdings Terézia Moras „Das Ungeheuer“ den Vorzug, und Meyer wurde mir einerseits sehr sympathisch, weil er seine Enttäuschung so deutlich zeigte: kein verkniffenes Lächeln, kein Überspielen. Andererseits war auch viel echte Empörung dabei. So sehr von dem eigenen Werk eingenommen zu sein, dass man andere nicht gelten lassen kann – das war mir dann doch eher unsympathisch. Eine insgesamt neutrale Gefühlslage also, mit der ich seinen Kurzgeschichtenband in die Hand nahm.

„Die Nacht, die Lichter“ ist nicht nur der Titel einer der Geschichten, sondern auch ein wiederkehrendes Motiv. Eigentlich ist dauernd Nacht, und dauernd sieht jemand irgendwelche fernen Lichter. Clemens Meyer macht sich einen Spaß daraus, jede einzelne seiner Figuren ins offene Messer laufen zu lassen – je sympathischer der Mensch, desto schärfer das Messer. Das ist auf Dauer durchaus einseitig. Die Männer sind irgendwie meistens Boxer und die Frauen fast alle Prostituierte, und wenn das jetzt ein bisschen genervt klingt, habe ich alles richtig gemacht.

Meyer hat sein Studium unter anderem als Gabelstaplerfahrer finanziert. Das verschafft ihm eine wunderbare Street Credibility, wenn er über Gabelstaplerfahrer schreibt. Ich habe das Gefühl, jetzt alles darüber zu wissen, wie man die Gabel richtig anhebt, und ja, das ist durchaus interessant. Aber ich werde gleichzeitig das Gefühl nicht los, dass er eine Welt heraufbeschwört, in der sich immer alles zum Schlechten wendet, weil er ernst genommen werden will. Und Autoren, die auf hart machen, das aber sprachlich in mühevoller Arbeit drechseln, überzeugen mich nicht.

Dabei kann man dem Buch handwerklich überhaupt nichts vorwerfen. Bis auf die Tatsache, dass es keine gute Pointe ist, jede Geschichte im worst case enden zu lassen. Das macht die Lektüre etwas vorhersehbar. Die Frage ist dann nur: Verliert der Mann all sein Geld auf der Rennbahn, oder gewinnt er und wird erst auf dem Heimweg überfallen?

Was jetzt? Der nächste Kerl, der mir über den Weg läuft und den Harten markiert, bekommt es geschenkt. Und ein genervtes Kopfschütteln dazu.

Clemens Meyer: „Die Nacht, die Lichter“. Stories. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 2010. 299 Seiten, gebunden, 10 Euro.