Kategorie: England

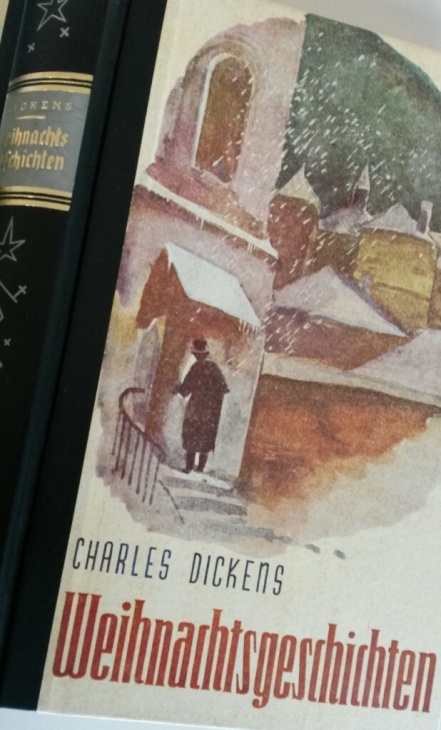

#33 – Charles Dickens: „Weihnachtsgeschichten“

Provenienz: Das lässt sich dank der Widmung ausnahmsweise sehr genau sagen: Meine Mutter bekam es zum zehnten Geburtstag von ihrem jüngsten Onkel geschenkt.

Ungelesen seit: In meinem Regal steht es nun wahrscheinlich auch schon seit zwanzig Jahren.

So sträflich, wie ich dieses Buch vernachlässigt habe, kann ich froh sein, dass mir kein Geist zum Behufe der Bekehrung erschienen ist. Natürlich kennen wir alle die klassische Weihnachtsgeschichte von Dickens um den geizigen und garstigen Ebenezer Scrooge, aber ich könnte nicht beschwören, sie gelesen zu haben. Gleichzeitig hat sie mich leider sogar ein bisschen gelangweilt, weil ich eben schon alles wusste. Noch mal in aller Kürze: Dem alten Scrooge erscheint zuerst der Geist der vergangenen Weihnacht und nimmt ihn mit in seine einsame Kindheit, was ihm aus unerfindlichen Gründen sofort das Herz erweicht. Dann der Geist der gegenwärtigen Weihnacht, dank dem er hören kann, wie jene über ihn reden, deren freundliche Einladungen er ausgeschlagen hat. Und, fast noch wichtiger: Was er bei ihren schönen Feiern verpasst. Der Geist der zukünftigen Weihnacht schließlich führt ihm vor, wie er gestorben ist und niemand um ihn trauert. Natürlich macht Scrooge daraufhin eine Kehrtwende und ist fürderhin ein liebevoller Onkel und freundlicher Mensch. Na ja.

So sträflich, wie ich dieses Buch vernachlässigt habe, kann ich froh sein, dass mir kein Geist zum Behufe der Bekehrung erschienen ist. Natürlich kennen wir alle die klassische Weihnachtsgeschichte von Dickens um den geizigen und garstigen Ebenezer Scrooge, aber ich könnte nicht beschwören, sie gelesen zu haben. Gleichzeitig hat sie mich leider sogar ein bisschen gelangweilt, weil ich eben schon alles wusste. Noch mal in aller Kürze: Dem alten Scrooge erscheint zuerst der Geist der vergangenen Weihnacht und nimmt ihn mit in seine einsame Kindheit, was ihm aus unerfindlichen Gründen sofort das Herz erweicht. Dann der Geist der gegenwärtigen Weihnacht, dank dem er hören kann, wie jene über ihn reden, deren freundliche Einladungen er ausgeschlagen hat. Und, fast noch wichtiger: Was er bei ihren schönen Feiern verpasst. Der Geist der zukünftigen Weihnacht schließlich führt ihm vor, wie er gestorben ist und niemand um ihn trauert. Natürlich macht Scrooge daraufhin eine Kehrtwende und ist fürderhin ein liebevoller Onkel und freundlicher Mensch. Na ja.

Erstaunlicherweise haben mir die anderen beiden Geschichten im Buch besser gefallen. Bei „Das Heimchen am Herd“ habe ich immerhin mal gelernt, woher dieser Ausdruck kommt: Man stellte Heimchen, also diese kleinen Grillen, in einem Käfig neben den Herd. Sie zirpten, wenn man den Ofen anheizte, und mehr und lauter, je heißer es wurde. Ein früher Feuermelder also. Und in Sachen Tierhaltung auch nicht so viel schlechter, als an eine Echse verfüttert zu werden, wie es den meisten heutzutage verkauften Grillen blüht.

Dieses Heimchen jedenfalls erfreut Dot, die junge Ehefrau des Fuhrmanns. Die beiden leben ein glückliches Leben, bis, ja, bis der Fuhrmann sich plötzlich mit einem verkleideten Mann und einer vermeintlichen Untreue seiner Frau konfrontiert sieht. Aber natürlich sind alle reinen Herzens und gute Menschen – bis auf den alten Spielzeugfabrikanten, den es zum Schluss recht hart trifft. Da hatte Dickens wohl keine Zeit mehr für Reue und Umkehr. Überhaupt sind die Grenzen zwischen Gut und Böse klar gezogen: Die einfachen Leute sind gut, die Reichen böse.

Das ist besonders eindrucksvoll in der dritten Geschichte abgebildet. „Silvesterglocken“ handelt von Toby, der sein Geld mit Botengängen und anderen kleinen Aufträgen verdient, und seiner Tochter Meg. Die Sprache ist generell wunderschön in dieser eulenalten Übersetzung, doch hier fällt mein Lieblingssatz, als der alte Mann sich vor der Kirche unterstellt: „Freilich ein windiger, gänsehäutiger, blaunasiger, rotäugiger, steinzehiger und zähneklappernder Warteplatz zur Winterszeit, wie Toby Veck wohl wußte.“ Zuerst trifft Toby auf den Friedensrichter, der ihn der hanebüchensten Dinge beschuldigt. Toby nehme etwa den Witwen und Waisen etwas weg, indem er Kuttelflecke äße. Darum wird ihm der letzte Bissen seines Mahls weggenommen. Das ist eine schrecklich demütigende Szene. Als nächstes begegnet Toby einem anderen reichen Mann, der groß davon spricht, wie er ihm helfen wolle: mit klugen Ratschlägen, und dafür erwarte er nur Undank, denn schließlich seien arme Menschen immer nur undankbar! Toby steht da, ist gezwungen, sich eine Unverschämtheit nach der anderen anzuhören, und bewahrt Haltung wie ein Boxer. Ab da geht es sogar noch bergab. Doch am Ende kommt alles in Ordnung. Schließlich ist Weihnachten!

Apropos: Frohe Weihnachten auch euch. Und, um es mit Dickens zu sagen: „Möge dann jedes Jahr glücklicher werden als das vorige!“

Was jetzt? Das Buch bringe ich an Weihnachten meiner Mutter mit.

Charles Dickens: „Weihnachtsgeschichten“. Erzählungen. Eduard Kaiser Verlag, 254 Seiten, vergriffen.

Die Geschichten stehen auch beim Projekt Gutenberg.

#28 – Hannah Wakefield: „Die Anwältin“

Provenienz: Keinen Schimmer.

Ungelesen seit: Schon immer, irgendwie. Steht gefühlt mein halbes Leben im Regal rum.

Nichts an diesem Buch sagte mir irgendwas. Weder der Name der Autorin (gemeinsames Pseudonym zweier Amerikanerinnen), noch der Titel, der mich seltsam an John Grisham erinnerte. Und: Kriminalroman. Ich interessiere mich nicht für Kriminalromane, schon gar nicht für solche mit merkwürdigen Neunziger-Jahre-Illustrationen auf dem Cover. Aus zwei Gründen klappte ich „Die Anwältin“ schließlich doch auf: Der eine ist dieses Blogprojekt, der andere ein Blurp hintendrauf. Die „Volksstimme“ urteilt da: „[…] durchweg sehr weiblich geschrieben.“

Nichts an diesem Buch sagte mir irgendwas. Weder der Name der Autorin (gemeinsames Pseudonym zweier Amerikanerinnen), noch der Titel, der mich seltsam an John Grisham erinnerte. Und: Kriminalroman. Ich interessiere mich nicht für Kriminalromane, schon gar nicht für solche mit merkwürdigen Neunziger-Jahre-Illustrationen auf dem Cover. Aus zwei Gründen klappte ich „Die Anwältin“ schließlich doch auf: Der eine ist dieses Blogprojekt, der andere ein Blurp hintendrauf. Die „Volksstimme“ urteilt da: „[…] durchweg sehr weiblich geschrieben.“

Holla! Sehr weiblich, und das durchweg! Wie mag das wohl sein, so ein weiblich geschriebenes Buch? Werden überdurchschnittlich viele runde Buchstaben benutzt? Heißt die Protagonistin Barbie? Sagen immer alle „Süße“ zueinander und gehen gemeinsam aufs Klo? Na gut, halten wir uns mit dieser albernen Zuschreibung nicht weiter auf. Ich wollte einfach wissen, was die „Volksstimme“ gemeint haben könnte.

Auffällig sind tatsächlich die vielen weiblichen Figuren im Buch. Die titelgebende Londoner Anwältin heißt Dee und recherchiert in einem Mordfall, um ihre Mandantin frei zu bekommen. Ihre Kanzlei besteht aus vier Partnerinnen, auch sonst hat sie fast nur mit Anwältinnen zu tun. Ihre Verbindung in die Pathologie ist eine Frau, und auch beim Friedenscamp neben einer Militärbasis, wo Teile der Handlung spielen, leben und protestieren nur Frauen. Das mutet heute ungewöhnlich an, und ich mag mir gar nicht ausmalen, wie ausgeflippt es vor einem Vierteljahrhundert gewirkt haben muss.

Dee ist frisch getrennt, seit der Abschiedsnummer schwanger und ratlos, was nun zu tun sei. Also stürzt sie sich in die Arbeit. Der Kriminalfall selbst ist aber eigentlich völlig uninteressant. Er hat einen politischen Anstrich: Vielleicht hat er mit dem Friedenscamp zu tun, vielleicht mit dem Nordirland-Konflikt, aber vielleicht auch nichts von alldem. Dee begibt sich natürlich in unglaublich gefährliche Situationen, wie Protagonistinnen in Kriminalromanen das eben so zu tun pflegen, aber eigentlich kann man es wirklich kaum guten Gewissens als spannend bezeichnen. Ganz gern gelesen habe ich das dennoch. Die vielen Frauen in strategisch günstigen Positionen haben mir jedenfalls gefallen.

Was jetzt? Mir gefällt der Gedanke, dass ich es irgendwann meiner (noch zu bekommenden) Tochter hinlege und sie sagt: „Ja und? Da sind doch genau so viele Frauen in wichtigen Jobs wie im echten Leben!“ Tja. Aber das kommt mir so unrealistisch vor, dass es sich wahrscheinlich nicht lohnt, das Buch deswegen zu behalten.

Hannah Wakefield: „Die Anwältin“. Kriminalroman. Aus dem Amerikanischen von Christa Seibicke. Dtv, München, 1993. 248 Seiten, Taschenbuch, 12.80 DM (steht da!).

#18 – Catherine Alliott: „Heiratsfieber“

Provenienz: Tja, wie solche Bücher eben zu einem kommen. Im Zweifelsfall in der Bahnhofshalle gekauft.

Ungelesen seit: Ich dachte, acht Jahren. Aber dann kam alles ganz anders.

Welches Buch nimmt man mit, wenn man zu einer Beerdigung reist? Wenn man schon freundliche Weisheiten von echten Menschen mittels Lakonie abtropfen lässt und sicher nicht auch noch ein deprimierendes Buch brauchen kann? In dieser Situation entschied ich mich für „Heiratsfieber“ von Catherine Alliott. Und immerhin, deprimiert hat es mich nicht. Die Eckdaten: Die geschiedene Londonerin Annie will einen Arzt heiraten, reist aber vorher über die Sommermonate mit ihrer 12-jährigen Tochter Flora nach Cornwall, um einen Roman zu schreiben. (Die Romanfigur schreibt einen Roman! So meta!) Allerdings haben sich durch ein Versehen auch der Amerikaner Matt und dessen Sohn im selben Haus eingemietet, also muss es geteilt werden. Hier trapst die Nachtigall bereits gewaltig.

Was mir sofort auffiel, waren die unabsichtlichen Widersprüche im Buch. Die Tochter zum Beispiel wird eingeführt, wie sie zu spät in die Küche stürzt, ihre Schulsachen hinter der Tür vom Boden aufklaubt und mit wehenden Haaren zum Schulbus rennt. Wenige Seiten später heißt es, Flora wäre ja so gut organisiert und ordentlich. (Das stimmt immerhin im Gegensatz zu Annie, die – total originell für das Genre – eine liebenswerte Schlunze ist.) Weiterhin heißt es, das Haus in Cornwall habe direkten Zugang zum Meer, aber später liegt es plötzlich ein gutes Stück landeinwärts. Und als Annie erwägt, ein weiteres Kind zu bekommen, freut sich ihre Schwester, dass sie ihr dann endlich mal Ratschläge geben kann – dabei hat Annie doch schon ein Kind.

Mein absolutes Highlight war allerdings der Name von Matts Sohn: Tod. Man sollte meinen, da hätte rechtzeitig jemand eingegriffen und gesagt: ‚In der deutschen Übersetzung nennen wir ihn besser Todd, die Schreibweise kennt man dort, und es hat nicht diese Konnotation von, nun ja, Verwesung.‘ Aber nein. So kommt es zu Perlen wie: „Von Tod keine Spur.“

Das Geschehen plätschert so vor sich hin. Wer einmal einen Frauenroman gelesen hat, kann es sich ungefähr vorstellen – das ist ein bisschen wie bei Western: Kennste einen, kennste alle. Und irgendwann, etwa nach 400 Seiten, fiel es mir auf: Ich hatte dieses Buch schon einmal gelesen. Da kam nämlich eine psychologische Komponente ins Spiel, die in etwa besagt: Der Typ, der richtig für dich war, als es dir schlecht ging, ist nicht unbedingt der richtige, wenn es dir wieder gut geht. Das habe ich mir damals gemerkt, weil es mir plausibel schien. Der Rest des Buches war vollständig aus meiner Erinnerung gelöscht und durch ABBA-Songtexte ersetzt worden. Wie praktisch. Wenn das Buch nicht so voller Schlampereien und sprachlicher Plumpheiten wäre, könnte ich es glatt in acht Jahren nochmal lesen.

Was jetzt? Das Buch kommt weg. Entweder auf das Verschenk-Fensterbrett im Treppenhaus oder gleich in den Papiermüll.

Catherine Alliott: „Heiratsfieber“. Roman. Aus dem Englischen von Andrea Stumpf und Gabriele Werbeck. Blanvalet Verlag, München 2006. 544 Seiten, Taschenbuch, vergriffen.

Disclaimer: Ich veröffentliche auch bei Blanvalet. Ich konnte allerdings keinerlei Befangenheit in mir finden.

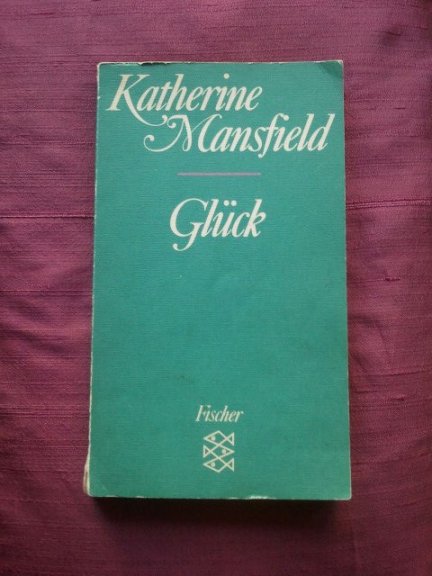

#9 – Katherine Mansfield: „Glück“

Provenienz: Der Widmung ist zu entnehmen, dass meine Mutter dieses Buch zum 27. Geburtstag von ihren Eltern geschenkt bekam. Irgendwann danach wanderte es in mein Bücherregal. Wahrscheinlich mit einer Leseempfehlung, der ich nun endlich nachkomme.

Ungelesen seit: Puh, es ist schon zu lange bei mir, um das feststellen zu können. Sagen wir mal – acht Jahre?

Katherine Mansfield hatte ein beklagenswert kurzes, aber recht bewegtes Leben. Sie stammte aus Neuseeland, kam 1908 nach London und nahm dort alles mit, was sie kriegen konnte: Männergeschichten, Frauengeschichten, Tuberkulose. (Habe ich gerade Beziehungen mit Tuberkulose verglichen? Nun ja, ihr werdet mir beipflichten müssen.) Bei all den Aufregungen kam sie nicht dazu, ein umfangreiches Werk zu schaffen. Ihre berühmteste Erzählung heißt „Glück“ und gibt dieser Sammlung ihren Namen.

Katherine Mansfield hatte ein beklagenswert kurzes, aber recht bewegtes Leben. Sie stammte aus Neuseeland, kam 1908 nach London und nahm dort alles mit, was sie kriegen konnte: Männergeschichten, Frauengeschichten, Tuberkulose. (Habe ich gerade Beziehungen mit Tuberkulose verglichen? Nun ja, ihr werdet mir beipflichten müssen.) Bei all den Aufregungen kam sie nicht dazu, ein umfangreiches Werk zu schaffen. Ihre berühmteste Erzählung heißt „Glück“ und gibt dieser Sammlung ihren Namen.

Darin geht es um eine junge Frau namens Bertha, die mit ihrem Baby und ihrem Mann und dem Haus auf dem Land einfach vollkommen glücklich ist. Zu einer Abendgesellschaft lädt sie ihren girl crush ein, Miss Fulton, die von Berthas Mann gründlich verachtet wird. An diesem Abend passiert etwas Eigenartiges: Berthas Libido erwacht – erstmals. Bisher hat sie sich für frigide gehalten. Während man sich noch fragt, ob diese plötzliche Lust auf ihren Ehemann von ihrer Schwärmerei für Miss Fulton herrührt, stellt Bertha fest, dass die beiden ein Geheimnis teilen. Und schon zerbricht das ganze schöne Glück.

Mansfield hat einen interessanten Blick auf ihre Figuren. Einerseits ist das bitterböse Gesellschaftssatire, die an Dorothy Parker erinnert. Andererseits gibt es immer wieder Figuren, die sie ganz ernst meint und nimmt. Vor allem Kinder, wie in der Geschichte „Sonne und Mond“: Zwei Geschwister erfreuen sich an den spannenden Vorbereitungen für eine große Party der Eltern und kommen mitten in der Nacht hinunter, als alles vorbei ist. Die prächtig geschmückte Tafel ist jetzt aber ein einziges Chaos. Die Eisbombe, ein Bild des Jammers. Sofort fängt eins der Kinder an, völlig entsetzt loszubrüllen.

Mehr als solche kleinen Szenen sind es oft gar nicht, die Mansfield beschreibt. Aber sie macht das mit einer so zarten Sprache und feinen Betrachtungsweise. Stellt euch ein Aquarell vor, das ein schlichtes Stillleben zeigt – und zwar meisterhaft gemalt. Darin liegt die Anziehungskraft von Mansfields Geschichten.

Was jetzt? Meine Mutter bekommt es zurück. Bestimmt hat sie es schon vermisst.

Katherine Mansfield: „Glück“. Erzählungen. Fischer Verlag, Frankfurt 1982. Taschenbuch, 217 Seiten, vergriffen.