Kategorie: Politik

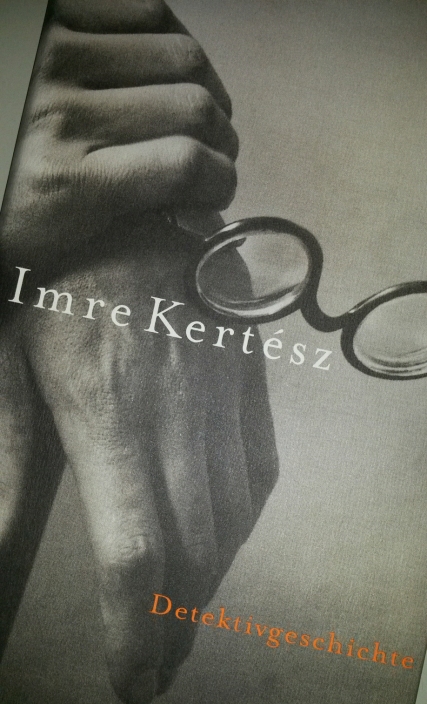

#31 – Imre Kertész: „Detektivgeschichte“

Provenienz: adoptiert, weil vom Mann aussortiert

Ungelesen seit: etwa einem halben Jahr

Den „Roman eines Schicksallosen“ müsse ich unbedingt lesen, sagte mir vor vielen Jahren der großartige Kulturchef der Abendzeitung. Das genügte mir vollauf, um diesen meinen ersten Kertész zu kaufen und zu lesen. Es geht darin um einen Fünfzehnjährigen, der während des Zweiten Weltkriegs deportiert wird. Die Grausamkeiten schreien einem beim Lesen entgegen, aber der Junge reagiert mit großem Verständnis und rechtfertigt immer, warum sie nun schon wieder drangsaliert werden. Als wäre die Ungerechtigkeit sonst einfach zu groß, um sie zu ertragen. Es ist ein fantastisches Buch, und es hat einen tiefen Eindruck bei mir hinterlassen.

Den „Roman eines Schicksallosen“ müsse ich unbedingt lesen, sagte mir vor vielen Jahren der großartige Kulturchef der Abendzeitung. Das genügte mir vollauf, um diesen meinen ersten Kertész zu kaufen und zu lesen. Es geht darin um einen Fünfzehnjährigen, der während des Zweiten Weltkriegs deportiert wird. Die Grausamkeiten schreien einem beim Lesen entgegen, aber der Junge reagiert mit großem Verständnis und rechtfertigt immer, warum sie nun schon wieder drangsaliert werden. Als wäre die Ungerechtigkeit sonst einfach zu groß, um sie zu ertragen. Es ist ein fantastisches Buch, und es hat einen tiefen Eindruck bei mir hinterlassen.

Deshalb konnte ich es nicht mitansehen, wie die „Detektivgeschichte“ aus dem Regal flog. Erneut geht es um das Leben in einer Diktatur, aber diesmal befindet sich der Erzähler auf der Seite der Überwacher und Verfolger. Kertész wollte dieses Thema unbedingt aufgreifen, aber das war in Ungarn 1977 nicht ganz einfach. Es gab nur staatliche Buchverlage, und die Regierung hätte sich durchaus gemeint fühlen können. Deshalb verlegte Kertész die Handlung seines kurzen Romans in ein imaginäres Land in Südafrika. Das reichte offensichtlich aus, um die Zensoren zu befrieden.

Antonio Martens hat beim Geheimdienst angeheuert, weil ihm das von der Kripo aus als Karriereschritt erschien. Jetzt ist er in einem Team mit einem eiskalten Chef und einem bösartigen, sadistischen Kollegen. Bald haben die drei den Sohn eines schwerreichen Kaufhausbesitzers im Visier, der etwas gegen das Regime unternehmen will. Allerdings will keiner aus der Studentenbewegung etwas mit ihm zu tun haben. Sein Vater hingegen gibt sich ihm schließlich als Widerständler zu erkennen und setzt ihn als Kurier ein. Der Geheimdienst kommt dahinter und verhaftet und foltert beide. Soweit die Fakten.

Aber es ist nicht genau so, wie es aussieht. Der Vater hat sein ganz eigenes Ding gedreht, und Unschuldige müssen sterben, um die Behörde nicht in Misskredit zu bringen. Später wird Antonio Martens vor Gericht gestellt und erzählt vom Vorgehen des Geheimdienstes mit zusätzlichen Informationen aus dem Tagebuch des Sohnes, das er sich unter den Nagel gerissen hat. Er wirkt dabei abgestumpft, mit ganz wenigen Ausnahmen. Da ist sie wieder, diese neutrale Erzählweise von Kertész, die einen fertig machen kann. Fertig, wütend, entsetzt – und absolut fasziniert.

Was jetzt? Das behalte ich. Es wird nicht mein letztes Buch von ihm gewesen sein.

Imre Kertész: „Detektivgeschichte“. Roman. Aus dem Ungarischen von Angelika und Peter Máté. Rowohlt Verlag, Hamburg 2004. 138 Seiten, gebunden, 12.90 Euro.

#28 – Hannah Wakefield: „Die Anwältin“

Provenienz: Keinen Schimmer.

Ungelesen seit: Schon immer, irgendwie. Steht gefühlt mein halbes Leben im Regal rum.

Nichts an diesem Buch sagte mir irgendwas. Weder der Name der Autorin (gemeinsames Pseudonym zweier Amerikanerinnen), noch der Titel, der mich seltsam an John Grisham erinnerte. Und: Kriminalroman. Ich interessiere mich nicht für Kriminalromane, schon gar nicht für solche mit merkwürdigen Neunziger-Jahre-Illustrationen auf dem Cover. Aus zwei Gründen klappte ich „Die Anwältin“ schließlich doch auf: Der eine ist dieses Blogprojekt, der andere ein Blurp hintendrauf. Die „Volksstimme“ urteilt da: „[…] durchweg sehr weiblich geschrieben.“

Nichts an diesem Buch sagte mir irgendwas. Weder der Name der Autorin (gemeinsames Pseudonym zweier Amerikanerinnen), noch der Titel, der mich seltsam an John Grisham erinnerte. Und: Kriminalroman. Ich interessiere mich nicht für Kriminalromane, schon gar nicht für solche mit merkwürdigen Neunziger-Jahre-Illustrationen auf dem Cover. Aus zwei Gründen klappte ich „Die Anwältin“ schließlich doch auf: Der eine ist dieses Blogprojekt, der andere ein Blurp hintendrauf. Die „Volksstimme“ urteilt da: „[…] durchweg sehr weiblich geschrieben.“

Holla! Sehr weiblich, und das durchweg! Wie mag das wohl sein, so ein weiblich geschriebenes Buch? Werden überdurchschnittlich viele runde Buchstaben benutzt? Heißt die Protagonistin Barbie? Sagen immer alle „Süße“ zueinander und gehen gemeinsam aufs Klo? Na gut, halten wir uns mit dieser albernen Zuschreibung nicht weiter auf. Ich wollte einfach wissen, was die „Volksstimme“ gemeint haben könnte.

Auffällig sind tatsächlich die vielen weiblichen Figuren im Buch. Die titelgebende Londoner Anwältin heißt Dee und recherchiert in einem Mordfall, um ihre Mandantin frei zu bekommen. Ihre Kanzlei besteht aus vier Partnerinnen, auch sonst hat sie fast nur mit Anwältinnen zu tun. Ihre Verbindung in die Pathologie ist eine Frau, und auch beim Friedenscamp neben einer Militärbasis, wo Teile der Handlung spielen, leben und protestieren nur Frauen. Das mutet heute ungewöhnlich an, und ich mag mir gar nicht ausmalen, wie ausgeflippt es vor einem Vierteljahrhundert gewirkt haben muss.

Dee ist frisch getrennt, seit der Abschiedsnummer schwanger und ratlos, was nun zu tun sei. Also stürzt sie sich in die Arbeit. Der Kriminalfall selbst ist aber eigentlich völlig uninteressant. Er hat einen politischen Anstrich: Vielleicht hat er mit dem Friedenscamp zu tun, vielleicht mit dem Nordirland-Konflikt, aber vielleicht auch nichts von alldem. Dee begibt sich natürlich in unglaublich gefährliche Situationen, wie Protagonistinnen in Kriminalromanen das eben so zu tun pflegen, aber eigentlich kann man es wirklich kaum guten Gewissens als spannend bezeichnen. Ganz gern gelesen habe ich das dennoch. Die vielen Frauen in strategisch günstigen Positionen haben mir jedenfalls gefallen.

Was jetzt? Mir gefällt der Gedanke, dass ich es irgendwann meiner (noch zu bekommenden) Tochter hinlege und sie sagt: „Ja und? Da sind doch genau so viele Frauen in wichtigen Jobs wie im echten Leben!“ Tja. Aber das kommt mir so unrealistisch vor, dass es sich wahrscheinlich nicht lohnt, das Buch deswegen zu behalten.

Hannah Wakefield: „Die Anwältin“. Kriminalroman. Aus dem Amerikanischen von Christa Seibicke. Dtv, München, 1993. 248 Seiten, Taschenbuch, 12.80 DM (steht da!).

#17 – Marc Aurel: „Selbstbetrachtungen“

Provenienz: Jemand hat mir einen schlauen Satz von Marc Aurel geschickt oder vorgelesen. Daraufhin habe ich dieses Buch gekauft.

Ungelesen seit: Etwa sechs Jahren. Offenbar hatte ich doch nicht so ein großes Bedürfnis nach Schlauheiten, wie ich dachte.

Vergangene Woche war ich fürchterlich erkältet, und an Lesen war anfangs überhaupt nicht zu denken. Als es mir etwas besser ging, stand ich vorm Bücherregal und verfluchte meine Sammlung: haufenweise anspruchsvolle Bücher, und die anwesenden Kitschromane hatte ich alle schon gelesen. Also habe ich mir fest vorgenommen, mir mal wieder ein bisschen leichte Muse zuzulegen – und zum prophylaktischen Ausgleich direkt nach Marc Aurel gegriffen. Der Mann war von 161 bis 180 römischer Kaiser und ein großer Anhänger der stoischen Philosophie. Von ihm stammt die wahrscheinlich griffigste Kurzfassung dieser Lehre:

Vergangene Woche war ich fürchterlich erkältet, und an Lesen war anfangs überhaupt nicht zu denken. Als es mir etwas besser ging, stand ich vorm Bücherregal und verfluchte meine Sammlung: haufenweise anspruchsvolle Bücher, und die anwesenden Kitschromane hatte ich alle schon gelesen. Also habe ich mir fest vorgenommen, mir mal wieder ein bisschen leichte Muse zuzulegen – und zum prophylaktischen Ausgleich direkt nach Marc Aurel gegriffen. Der Mann war von 161 bis 180 römischer Kaiser und ein großer Anhänger der stoischen Philosophie. Von ihm stammt die wahrscheinlich griffigste Kurzfassung dieser Lehre:

„Alles ist wie durch ein heiliges Band miteinander verflochten! Nahezu nichts ist sich fremd. Eines schließt sich ja dem anderen an und schmückt, mit ihm vereinigt, dieselbe Welt. Aus allem zusammengesetzt ist eine Welt vorhanden, ein Gott, alles durchdringend, ein Körperstoff, ein Gesetz, eine Vernunft, allen vernünftigen Wesen gemein, und eine Wahrheit, sofern es auch eine Vollkommenheit für all diese verwandten, derselben Vernunft teilhaftigen Wesen gibt.“

Wem das jetzt schon irgendwie zu eso ist, der kann getrost woanders weiterlesen – denn Tenor und Wortwahl entsprechen der des ganzen Buches. Man braucht Muße dafür, und man sollte beim Lesen vielleicht auch nicht allzu bequem sitzen, denn sonzzzZZZZt. Wir verstehen uns.

Marc Aurel beschäftigt sich mit der Frage, wie man ein gutes Leben führt. Man soll gemeinnützige Arbeiten verrichten, sich nicht an Klatsch beteiligen, sich weder von Verfehlungen anderer noch vom Lob anderer beeinflussen lassen. Die Vernunft erscheint ihm als höchste Tugend. Angst vor dem Tod hält er für falsch – weil der Tod Teil unseres Daseinszweckes ist. Den schlauen Gedanken, dessentwegen ich das Buch gekauft habe, konnte ich übrigens nicht mehr finden. Oder nicht erkennen – vielleicht finde ich ihn heute banal. Aber es gibt immer wieder Passagen, über die es sich nachzudenken lohnt. Drei habe ich ausgewählt:

„Das Vergehen eines anderen muss man bei ihm lassen.“

„Gewöhne dich bei jeder Handlung eines anderen so viel als möglich daran, bei dir selbst zu untersuchen: ‚Worauf zielt dieser selbst damit ab?‘ Mache aber bei dir selbst den Anfang und forsche dich selbst zuerst aus!“

„Die sich gegenseitig verachten, das sind gerade diejenigen, welche einander zu gefallen streben und die sich untereinander hervortun wollen, sich voreinander bücken.“

Fasziniert hat mich, dass mehrfach die Rede von Atomen ist. Atome, kurz nach Christi Geburt? Ahem. Ich habe also erstmals seit der Oberstufe ein Physik-Thema gegoogelt und erfahren: Die griechischen Philosophen Leukipp (450–370 v. Chr.) und Demokrit (460–371 v. Chr.) stellten sich Materie bereits als Kombination vieler winziger Grundbausteine vor. Die nannten sie „atomos“. Das war allerdings eine durchaus umstrittene These, und zwar jahrtausendelang. Erst Anfang des 19. Jahrhunderts kam man überhaupt in die Nähe einer experimentellen Beweisführung der Existenz von Atomen. Marc Aurel hat also einfach nur frühzeitig mit dem Wimpel des richtigen Teams gewunken und beeindruckt knapp zweitausend Jahre später noch Frauen damit: mich.

Was jetzt? Das bleibt bei mir. Es interessiert mich, ob ich es in zehn oder zwanzig Jahren ganz anders auffasse.

Marc Aurel: „Selbstbetrachtungen“. Marix Verlag, Wiesbaden 2008. 256 Seiten, gebunden, 6 Euro.

#12 – Zeina Abirached: „Das Spiel der Schwalben“

Provenienz: Der beste Bruder von allen hat es mir zu Weihnachten geschenkt.

Ungelesen seit: zweieinhalb Monaten

Meine Erfahrungen mit graphic novels kann ich ohne großes Kokettieren als verschwindend gering bezeichnen. Ich habe „Persepolis“ von Marjane Satrapi gelesen, aber das war es auch schon. Ist ja auch mal schön, vollkommen

Meine Erfahrungen mit graphic novels kann ich ohne großes Kokettieren als verschwindend gering bezeichnen. Ich habe „Persepolis“ von Marjane Satrapi gelesen, aber das war es auch schon. Ist ja auch mal schön, vollkommen uninformiert unvoreingenommen an die Sache heran zu gehen. Und gleich zu bemerken: Um die Bilder richtig zu verstehen, braucht man eine Weile.

Das liegt am Stil von Zeina Abirached, die Bilder wie Holzschnitte macht. Oft ist dadurch das Wesentliche weiß, und ich musste meine Sehgewohnheiten erst mal umstellen. Abirached erzählt von einer Nacht im Jahre 1984 in Ost-Beirut, mitten im libanesischen Bürgerkrieg. Sie selbst ist noch ein kleines Mädchen und wartet mit ihrem Bruder auf die Rückkehr der Eltern. In dieser Nacht ist es mit den Heckenschützen und Granaten draußen besonders schlimm, deshalb wagen die Eltern es nach einem Besuch bei der Großmutter nicht, den kurzen Weg über die gefährlichen Straßen nach Hause anzutreten.

Die Kinder haben sich in die Diele zurückgezogen, wo die Familie inzwischen fast ausschließlich lebt. Das ist der sicherste Raum der Wohnung, des Hauses sogar, weil er im ersten Stock liegt. Deshalb kommen jeden Abend die Nachbarn vorbei. An diesem Abend bringen sie Salat mit, es wird ein Kuchen gebacken, Whisky getrunken und aus „Cyrano de Bergerac“ zitiert. Alle sorgen sich um die Eltern der Kinder, aber Zeina Abirached lässt auch eine große Geborgenheit in den Bildern um ihre Figuren entstehen. Gelegentlich sind sie sogar verblüffend witzig. Die Autorin nimmt sich die Zeit, die Geschichten der Nachbarn zu erzählen, und verrät en passant viel darüber, wie liberal der Libanon in den Siebzigern schon war. Trotzdem wartet der Horror die ganze Zeit vor der Haustür.

Ich bin fast derselbe Jahrgang wie die Autorin. Es berührt mich deshalb besonders, was sie als Kind erleben musste, während ich Plastikponys gekämmt habe. Meine erste weltpolitische Erinnerung ist die an Tschernobyl, und man kann nicht behaupten, dass ich damals die Tragweite auch nur ansatzweise erfasst hätte: Ich fragte, ob der Spinat nun auch vergiftet sei, und freute mich sehr, als meine Mutter dies bejahte. Es war die Insel der Seligen, und andere Kinder lebten im Krieg. Sich das immer mal wieder bewusst zu machen, kann wirklich nicht schaden.

Was jetzt? Das Buch bleibt bei mir. Es wird sich eine gute Gesellschaft dafür finden.

Zeina Abirached: „Das Spiel der Schwalben“. Graphic Novel. Avant-Verlag, Berlin 2013. 182 Seiten, broschiert, 19.95 Euro.

#10 – Richard David Precht: „Lenin kam nur bis Lüdenscheid“

Provenienz: Das habe ich mal zu einer WG-Feier mitgebracht bekommen. Ich glaube, es war unsere Ein-Kleidungsstück-Party. (Nein, es hat sich niemand an das Motto gehalten. An die guten Ideen hält sich ja sowieso nie jemand! Siehe auch „Weltfrieden“.)

Ungelesen seit: Wenn ich richtig liege, seit fünf Jahren.

Auf die Gefahr hin, dass der oder die Schenkende von damals das hier liest: Keine Ahnung, warum ich ausgerechnet dieses Buch bekommen habe. Richard David Precht beschreibt darin seine Kindheit und Jugend in Solingen als Kind von relativ bürgerlichen Kommunisten: Die Eltern glorifizieren die DDR und Summerhill, aber die Kinder sollen trotzdem bitteschön Abitur machen und abends pünktlich ins Bett. Diese Art Revolution.

Auf die Gefahr hin, dass der oder die Schenkende von damals das hier liest: Keine Ahnung, warum ich ausgerechnet dieses Buch bekommen habe. Richard David Precht beschreibt darin seine Kindheit und Jugend in Solingen als Kind von relativ bürgerlichen Kommunisten: Die Eltern glorifizieren die DDR und Summerhill, aber die Kinder sollen trotzdem bitteschön Abitur machen und abends pünktlich ins Bett. Diese Art Revolution.

Ich interessiere mich für nichts davon sonderlich. Interessiert sich überhaupt jemand für Solingen? Nein? Na gut. Es hat jedenfalls durchaus seine Gründe, dass ich das Buch fünf Jahre lang nur bei Umzügen angefasst habe. Und für so wenig Interesse meinerseits hat es mich eigentlich ganz gut unterhalten. Schreiben kann er ja, der Precht. Dass ich jetzt das Gefühl habe, den kompletten Inhalt schon im ersten Absatz wiedergegeben zu haben, spricht allerdings Bände.

Also en detail: Die Familie Precht adoptiert neben drei leiblichen Kindern ein Kind aus Vietnam und ein Kind aus Kambodscha. Sie singt Degenhardt-Lieder am Lagerfeuer mit langhaarigen Freunden. Sie wählt die ideologisch richtigen Kinderbücher aus. Als der kleine Richard mal in die DDR kommt, kennen die Kinder dort alle Lassie und Flipper – aber er selbst darf solche bösen, kapitalistischen US-Serien zu Hause in Solingen nicht gucken. Richard wächst übrigens lange kaum, dann plötzlich sehr groß, aber bei den Mädchen hilft ihm beides nicht. Die Kinder der Familie tragen grauenvolle Klamotten aus der Altkleidersammlung, weil es den Eltern egal ist, ob sie gehänselt werden: Schließlich gibt es so viel Wichtigeres auf der Welt.

Eigentlich hätte Precht bei diesen ganz persönlichen Erzählungen bleiben sollen. Leider hielt er es für nötig, an entsprechender Stelle noch mal die Geschichte der RAF zu referieren und nicht einfach die Auswirkungen auf die Überzeugungen der Eltern zu beschreiben. Das macht das Buch zu einer prima Politik-Lehrstunde für Jugendliche, aber Erwachsene können es großzügig überblättern. Dankbar war ich hingegen für die Informationen über den Vietnam-Krieg, denn der spielt im Bewusstsein meiner Generation eine untergeordnete Rolle. Insgesamt bleibt mir nach dem Buch der Eindruck, den ich weniger plastisch schon zuvor hatte: Der Kommunismus stellt ein großes ästhetisches Problem dar, ist aber eine schöne Idee. Und wie das mit guten Ideen so ist, habe ich ja schon eingangs erklärt.

Was jetzt? Mir ist genau eine Fünfzehnjährige bekannt. Bei nächster Gelegenheit bekommt sie dieses Buch in die Hand gedrückt. Bisschen politische Bildung, the easy way.

Richard David Precht: „Lenin kam nur bis Lüdenscheid. Meine kleine deutsche Revolution“. List Verlag, Berlin 2007. 351 Seiten, Taschenbuch, 8.95 Euro.